Digitale Technologien verändern die Arbeit im Gesundheitswesen. Sie können die Beschäftigten entlasten, aber auch zusätzliche Belastungen mit sich bringen. Entscheidend ist, wie die Nutzer*innen einbezogen und geschult werden – und das hat natürlich auch zentralen Einfluss darauf, was die Digitalisierung für Patient*innen bringt. Das zeigt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte aktuelle Studie eines Forschungsteams der Ruhr-Universität Bochum und der FU Berlin in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité.

Die Forschenden haben untersucht, wie sich der Einsatz digitaler Technologien auf die Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen auswirkt. Grundlage waren Interviews mit Beschäftigten und Beobachtungen. Betrachtet wurden digitale Technologien in zwei Bereichen: zum einen eine Dokumentationssoftware, die auf Intensivstationen eingesetzt wird, zum anderen algorithmenbasierte Entscheidungshilfen in der Krebsdiagnostik.

„Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist keine nebensächliche Aufgabe, sondern eine zentrale strategische Herausforderung“, schreiben die Forschenden. „Es müssen gezielt finanzielle und zeitliche Ressourcen in die Entwicklung von Technologien und organisatorischen Rahmenbedingungen investiert werden, die die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Qualität der Patientenversorgung verbessern.“ Das medizinische Personal sei Neuerungen gegenüber durchaus aufgeschlossen. Kritisch betrachteten sie jedoch, dass neue Systeme, wenn schlecht umgesetzt, bestehende Arbeitsabläufe erschweren, Aufgaben unnötig verlängern und doppelte Arbeit verursachen können.

„Die Studie zeigt eines sehr klar“, erklärt Christina Schildmann, Leiterin Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung: „Digitale Informationssysteme, die eigentlich die Arbeit entlasten sollen, können zu einer erheblichen Belastung für das medizinische Personal werden. Das zu verhindern gelingt nur, wenn ihr Einsatz von Anfang mit dem Personal auf den Stationen abgestimmt und durch die Interessenvertretung mitbestimmt wird.“

Fallbeispiel Intensivstation

Auf der Intensivstation der Charité ist das Critical Care Information System (CCIS) allgegenwärtig. Dabei handelt es sich um ein Softwaresystem, das das Personal bei der Verwaltung komplexer klinischer Daten und bei der datengestützten Entscheidungsfindung unterstützen soll. Es kommt bei verschiedenen Tätigkeiten rund um Diagnose, Behandlung und Medikation zum Einsatz, und wird damit auch als Basis für die Abrechnung, das Qualitätsmanagement und die Forschung verwendet.

Die Notwendigkeit einer entsprechenden Software wird von den Beschäftigten nicht in Frage gestellt, die viele für den Arbeitsalltag notwendige Funktionen bereitstellt. Allerdings scheint die Benutzerfreundlichkeit verbesserungswürdig zu sein. Einige Aufgaben erfordern laut der Studie zu viele Klicks und damit zu viel Zeit. Außerdem würden auf manchen Seiten nicht alle relevanten Informationen angezeigt, so dass diese in einem anderen System gesucht oder versteckte Datenfelder entdeckt werden müssen. Die zur Verfügung gestellten Selbstlernprogramme empfinden die Beschäftigten in Teilen als zu anspruchsvoll. Zudem wissen sie oft nicht, dass es dieses Schulungsmaterial gibt, oder geben an, dass sie während ihrer Schicht keine Zeit hätten, sich damit zu beschäftigen. „Der Umfang der Dokumentationsanforderungen, wie er in Systemen wie dem CCIS zu beobachten ist, erwies sich als erhebliche Belastung für das medizinische Personal“, so die Studie. Diese werde durch die eingeschränkte Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemen und technischen Geräten noch verstärkt.

KI in der Krebserkennung

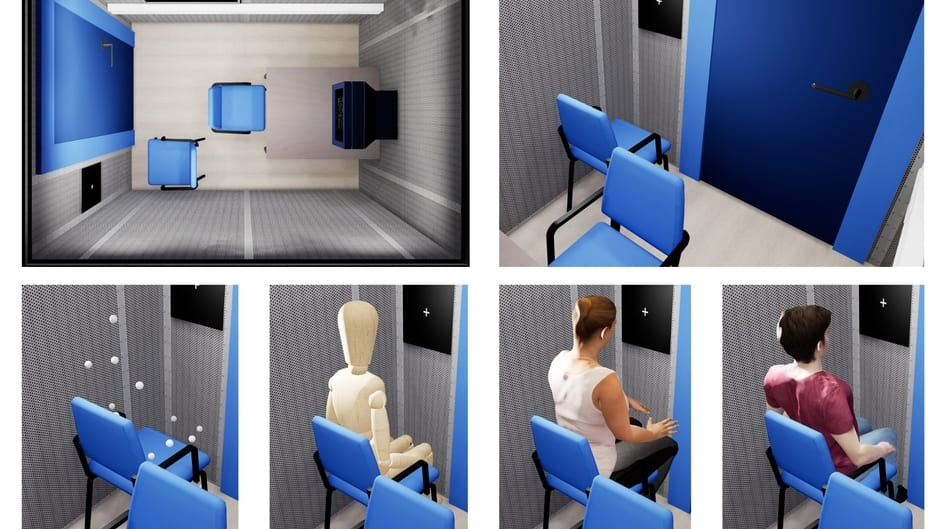

In einer zweiten Fallstudie untersuchten die Forschenden die Einführung eines algorithmenbasierten Entscheidungsunterstützungssystems, das bei der Auswertung von MRT-Bildern zur Diagnose von Prostatakrebs hilft. Durch den Einsatz der Software hat sich die diagnostische Genauigkeit erheblich verbessert. Insbesondere weniger erfahrene Ärzt*innen aus den Bereichen Radiologie und Urologie schätzen den digitalen Assistenten als Orientierungshilfe. Radiolog*innen berichten, dass sich die Software leicht in ihre Arbeit integrieren lässt. Urolog*innen sehen die algorithmenbasierte Analyse als wertvolle Ergänzung zu invasiven Biopsieverfahren, betonen aber auch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen wissenschaftlichen Überprüfung. Insgesamt zeigt das Beispiel nach Analyse der Forschenden, wie eine neue Technologie sowohl die Arbeit erleichtern als auch dem Wohl der Patient*innen dienen kann.

Damit digitale Technologien die Arbeit in Gesundheitsberufen wirklich unterstützen und nicht behindern, müsse die Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen, so die Forschenden. Möglichkeiten des Feedbacks sowie die Mitbestimmung durch eine Interessenvertretung der Beschäftigten seien von entscheidender Bedeutung. Zudem müssten die Beschäftigten wissen, wie sie das System effektiv und fachgerecht nutzen können. Dazu seien mehr Weiterbildungsangebote notwendig.

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung